编者按:中国的艺术真太奇妙:文学中含有画理,绘画反而不合画法,犯到很大的错误。这种错误究竟是许可的,还是不应该的?这种画究竟是好的还是坏的?这等疑问,且听丰子恺先生如何作答!

1

中国的艺术真有些儿奇妙:用言语来作诗文时,很会应用绘画的远近法,而把眼前的景物平面化;但真当到了平面的纸上去作画时,反而不肯把景物看作平面形,而描出远近法错误的绘画来。“远近法错误”是学校的图画课中的大禁物,是图画先生改画的大注意点。然而我们中国自古以来的绘画,讲到远近法差不多没有一幅不错。中国大画家的传世的名作中,远近法也明明地错误着。读者如不信,现在就举几个实例出来大家看看。(但先得声明:现在不是攻击古人而贬斥中国画。这意思读完了本文自然会知道。)

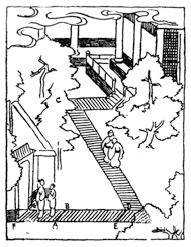

《仇文合制西厢记图册》中就可看见许多显著的远近法错误的实例。这图册是我国明朝的大画家仇英所绘,而同代的大书家文徵明所写的。真迹向为收藏家所秘藏,不易得见。图册有四分之一张报纸大小,册首题着“绝代风流,超群翰藻”八个大字,本文一页画与一页字相对照,左页是文徵明的小楷《西厢记》文词,右页便是仇英绘的远近法错误的名画。开卷第一幅是《佛殿奇逢》。这幅里面有很多的远近法错误。现在摹写其大体轮廓如下面第一图。

第一图

这图中所绘的,是张生在佛寺中初见莺莺时的情景,地点是佛殿的右旁与崔相国寓所相邻之处。占据画的主位的是一条很长而曲折的石板路,这条路一端通佛殿,一端通崔相府,在路的中央站着张生与法聪,这边莺莺带着红娘正要回进府门中去,却在回顾张生。这里所描写的大约是“临去秋波那一转”的瞬间的光景。但我们现在不管这些勾当,只讲这幅画的形象。首先,我们要探究:人站在什么地方才可看见这般光景?换言之,就是我们要知道画家站在什么地方望见这般光景,而描这幅画的。探究之法,可把画中各物体的形状及线条的方向依照远近法之理归纳起来,找求眺望的中心点。找到了眺望的中心点,便可知道画者所站的地方了。什么叫做眺望的中心点?请先看了第二图所示的远近法规则的大要。

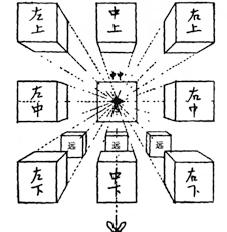

第二图

假定现在有许多正立方体,陈列在我的眼前,各立方体的位置、高低、斜正、远近各不相同。或在上方,或在下方;或在右方,或在左方;或在近处,或在远处。这样,我的眺望的视线直射之处,恰好在各形体的中间。这视线直射的一点,在远近法上名曰“消点”,以S表示之。这S便是前面所谓眺望的中心点。S所在的水平线,叫做“地平线”。各立方体的形状与线,皆以这S为中心点而定,细看第二图便知。

第二图中(除了远的三个以外)共有九个立方体,而作九种不同的形式。我们日常所见的一切物体的形态都逃不出这九种形式。

下方的三种形式是最常见的,例如桌子、凳子、箱子,小至桌上的砚子、洋火匣子、香烟壳子、书,都作这种状态而映入我们的眼中。因为这种东西,通常的位置总比我的眼睛低。凡位置比眺望者的眼睛低的东西,都逃不出“中下”“右下”“左下”的三种形式。图的下端画两只脚印的地方,便是我所立的地方。若物体位在我的正前方,则其映入我眼中的状态便成“中下”式;位在我的右方,便成“右下”式;位在我的左方,便成“左下”式。

其次,上方的三种形式比较的少见,但也不乏其例,凡位置比眺望者的眼睛高的东西,例如悬挂在空中的灯,建筑上的装饰,搁在高处的箱笼等物,都逃不出“中上”“右上”“左上”这三种形式。位在眺望者的正前的上方的成“中上”式,位在右上方的成“右上”式,位在左上方的成“左上”式。这三种所异于前三种者,便是前三种露出物体的面子,而这三种露出物体的底子,前三种角上的线都向上斜,后三种角上的线都向下斜。

又其次,中央的三种形式较为复杂,上端比眺望者的眼睛高,而下端比眺望者的眼睛低。故上角的线向下斜,下角的线向上斜;面子也不见,底子也不见。要看这种形式的实例很容易,拿起一支香烟壳子来擎在眼的正前方与眼等高之处,即看见“中中”式,四边一点都不见,只看见一块直立的平面形。把手移向右面,即见“右中”式,移向左面,即见“左中”式。然而不须用手移物,现成的实例很多,不过其物庞大,如一切建筑物皆是。不上高楼,不坐飞机,而站在平地上眺望,房子的墙脚必比眼睛低,屋檐必比眼睛高。故通常所见的房子,必定屋檐线愈远愈向下斜,墙脚线愈远愈向上斜。这二线延长起来,必定相交于眺望者的正前方同他的眼睛等高的一点——即消点S——中。倘然眺望者坐升降机到了高层建筑的高处,则下望普通的房子,都变成“中下”“右下”“左下”诸式,因为屋檐与墙脚都比眼睛低了。反之,倘走进沟里,隧道里,或坐在船里,而仰望地上的房子,便都成“中上”“右上”“左上”式,因为屋檐与墙脚都比眼睛高了。

2

因为有这样的规律,所以我们看到一幅画,可由画中的物体的形状与线条的方向推知作画者所站的地位。其法只须把画中的方形物体的边线延长起来,使相交于一点,这一点便是S,便是画者的眼的高度,由此向下作垂线,便得画者所站的地位。倘画中画着房屋,找求画者的地位更为便利,只要把屋檐的线与墙脚的线延长起来,使相交于一点,通过这一点作一地平线,倘地平线适贯穿在于房屋的窗门中,便可知画者的眼睛之高适在窗门中,即画者是站在平地上眺望的。若相交一点地位很高,地平线贯穿画中的房屋的楼窗,则知画者的眼与楼窗等高,即画者是住在楼上眺望的。若这一点非常高,位在画纸的上端,或竟相交于画纸的外面,则画者所写的一定是登在山上,住在摩天楼中,或者坐在飞机里所见的光景。以上把第二图所示的远近法规则的大要说完了,现在请回看第一图,探究画者所站的地点。

就第一图的大体观看,这是站在高处所见的光景。因为云中露出来的那佛殿的屋檐与墙脚取一致方向,愈远愈高。我们把这佛殿看作一大块立方体时,这正是第二图中“右下”的形式。可知佛殿的屋檐线与墙脚线延长起来,照理应该在上方相交于一点。佛殿下面的栏杆延长起来,也应该集中于同一点。但它们都近于并行线,延长起来,其交点S位置甚高,约在于画纸外面的左上方。也许这左方有一个很高的山,画者是登在山岭眺望的。

再看左边崔相府的门:照画中的“之”字形的石板路观察,这门在实际上应与佛殿的旁边相并行,形式方为整齐,现在崔相府的门作第二图中的“左下”式。佛殿与门既相并行,而成“右下”与“左下”的关系,则如第二图所示,两者的边线应该向中央集合于一点。但请看图中的门,上下两线延长起来,其交点S约在于画纸外面的右上方,与前者左右相反。照并行透视的规则,一幅画中不许有两个S点。这里明显地犯了这规则。照这般光景看来,这殿的左方与右方各有一个很高的山,画者先到左方的山上去观察佛殿,再到右方的山上去观察相府的门,而把两次所见的光景描在一幅画中,用一条“之”字形的石板路来硬把两物连通了。

仔细观察,这画中还不止两个S。试看那人物,四个人都是平视形,即画者站在与被画者同等的平地上所见的形态。若从高处下望行人,所见的人物形态一定奇特,头发看见得很多,脸孔看见得很少,而且身体极矮,头缩在身体中。但现在全不如此。可知画者描人物时,又从山上走下来,站在平地上看。若把这等人物想象作立方体,正是第二图中的“右中”“中中”“左中”的形式。然而四人位置相距很远,势不能共一S,必然分作两起,张生与法聪共一S,莺莺与红娘共一S。可知画者对于四个人也是分作两次观察的。还有佛殿柱脚下的石鼓,也不是从高处下望所见的形态。若从高处下望,圆形还要肥,即圆线的弯度还要深。现在石鼓上的线微微向上弯,几近于直线,可知眺者的眼睛比石鼓高得不多,这里又只有一个S了。这画犯着并行透视法上“多S”的错误。

就画中的石板路看,这画又犯着“无S”的错误。这条石板路看样子很长,其透视形式属于第二图的“右下”。“右下”两边的线向左上方延长,距离渐狭,相交于S。这条路两边的线却完全并行,无论如何延长,永远不得相交,即“无S”。故路的两端始终同一阔狭,没有远近的区别。这似是从飞机中下望的鸟瞰图中的路,然而站在路上的人又明明是平视形。把平地上所见的人描在飞机中所见的路上,便成这般奇态。

“无S”即“无远近”,“无远近”即“无大小”,很远的东西与很近的东西一样大。这画正是如此。试看这两群人,照路上的石板块数推算起来,相隔的距离很远,至少也有三四丈。实际地眺望,近处的莺莺与红娘一定大得多,离她们三四丈外的张生与法聪一定小得多,参看第二图下方三个远的立方体便知。然而这画中的四人身体同样大小;莺莺与红娘反而较小些(大概是因为女体的缘故)。这是在远近不同的位置上依照四人并立时所见的大小而描写的。照这画的状态,张生与法聪若依远近法的规则而走近来与莺莺、红娘并立,其身体之大当为殿内的金刚。反之,莺莺与红娘若依远近法的规则而走远去与张生等并立,其身体之小当如婴儿。佛殿上的三根柱子,照理近者宜粗,远者宜细,但现在不分远近,粗细一律;连殿后走廊上更远的柱子也同样粗细。

3

上面的探究结论,是这幅画多S、无S,无远近、无大小,不合远近法的规则,故找不出眺望的中心点。画者对于各物分别作局部观察而凑成这幅画的。分别作局部观察而凑成一幅画,在凑合的交点上必有显著的错误的痕迹。这画中的石板路,是硬把不同S的佛殿与府门连通,以凑成这幅画的。硬把系统不同的两种线连接起来,连接之处必发生问题,如下端写着DE处之尖角便是。莺莺与红娘所走着的路,各块石板皆取第二图“左下”的形式,与门并行,一直到DE。若再并行地画下去,画到转角的尖上,最后一块石板势必成三角形,如点线所示。画者在这点上觉得难于交代,便画一株树木,教树木的叶子把路的尖角隐藏了。倘把树叶揭开,这部分当是线点所示的形状。石工岂会铺成这样的路?这路共有两个转角,都用树遮。但远处的一个揭开树叶来没有毛病。因为这一段与张生所站着的一段,在远近法上同属于佛殿的系统中,同是“右下”式;莺莺等所走着的一段,在远近法上属于崔相府门的系统中,另取“左下”式。硬把不同S的“右下”与“左下”连接起来,连接之处便有显著的错误的痕迹。

这条路实际上分明是作“之”字形连成一气的,但如今在画上石板的铺法不能连贯。怎样一改,可使它合于远近法而连成一气?这是图画学习上很有兴味的一种练习。读者不妨先就第一图自行设法一下看,然后再看下面的答案。

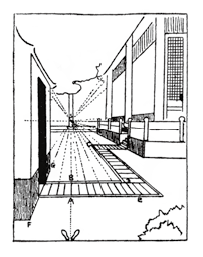

要改正这条路的形的错误,只有照远近法的规则,先决定眺望的中心点,使画中的S点集中于一,方有办法。但S点应设在什么地方?换言之,即认定画者站在什么地方眺望这光景?是一个问题。照画的布局着想,这里所描写的是“临去秋波那一转”的瞬间的光景。“神仙”快将“归洞天”了。故布局的主要点,是必须表出佛殿与崔相府交界之处,既见“上方佛殿”与“下方僧院”,又见崔相府“洞天”。画者设想自己站在佛殿僧院与崔相府的中间,而旁观他们的传送“临去秋波”。佛殿取第一图“右下”式,崔相府门取与之相反的“左下”式,便是表示殿在画者之右,门在画者之左的意思。故S当设在殿与门的中间。但这中间斜横着一条张生所站着的路,也取“右下”式,则S当设在路与门之间。现在就假定画者站在这里的平地上,他的眼睛直视之处恰好是殿后的廊柱,便在柱的相当地位(大约适当立在柱旁的人的眼睛的高度的地方)设定一S。以此为中心而作图,画面的光景大约当如第三图。

第三图

第三图中已把那条“之”字形的石板路的铺法改正了。对看第一图中的与第三图中的,所异者只是石板的线条的方向。AB正对画者,其线应该垂直。AB两旁的线,应以此为中心而取左右对称的排列,左边到FG为止,右边到ED而与张生所站的路的旁线CD连成一直线,即CDE成一直线。石工铺路时,实际是如此的,远近法上也应如此。第一图中AB、FG、DE皆并行,而CDE成一钝角,错误的根源即在于此。

4

仇英作的《西厢记》画册中,远近法错误的例不止这幅,差不多每幅中都有错误。又不独仇英的画如此,一切中国画,用远近法的眼光看来大都是多S的,无S的,或倒S的。我最初翻开这画册的第一页时,在左方的文徵明所写的文词中读到“日午当庭塔影圆”一句,叹佩文学中的写景真是历历如绘。正午的塔影作圆形,是投影画法上的好题材不期被文学者所注意,而写成这般的妙句。但转过头来再看前方的仇英的画(就是第一图《佛殿奇逢》),却在形体上发见很大的错误,一时惊诧得很!中国的艺术真太奇妙:文学中含有画理,绘画反而不合画法,犯到很大的错误。这种错误究竟是许可的,还是不应该的?这种画究竟是好的还是坏的?这等疑问便来向我要求解答。于是我再仔细检视这等画,考察其错误的种类与原因,希望由此解决上列的疑问。结果发见如上所述,即这种画犯着“多S”“无S”“倒S”等种种错误,画中没有眺望的中心点,画家没有一定的立场,忽左忽右,忽高忽低,忽近忽远,分别地观察各物的形状,局部地描写出来,凑合而成一幅绘画。得到了这结论之后,我又选出上述图来,依照西洋的画理而另拟远近法正确的图,即如前揭的第三图。比较观察,始知这差异乃由于东西洋艺术的性质根本不同而来。孰好孰坏,不易一口评定,但性质根本不同之点可以说明。现在就把我的所见说明于下。

试比较观察前面的第一图(仇英原作)与第三图(依西洋画法改作),最初所得的感觉,后者就是现世常见的景象,前者便似“别有天地非人间”。后者是事实的,前者是虚构的。第一图所表现的,似是我们读了《西厢记·惊艳》一出后闭目想象所见的普救寺的光景。第三图中所表现的,却是我们身入灵隐寺等处时实际看到的光景了。西洋美术自古注重写实。希腊时代的神像雕刻,都依照人体解剖学。文艺复兴期的画家都讲究远近法。十九世纪的自然主义的绘画,像写实派、印象派,不但形状讲究写实,光线与色彩亦力求其逼真自然。当面看着实物而作画的写生画法,便从此盛行。东洋艺术的态度则不然,一向注重空想。古来的佛像、神像,面貌身材都不似真的人,都是想象的世界——西方,天堂,地府——中的姿态。绘画当然也不务写实,而描表想象中的情景。想象的世界中,行动非常自由;眺望景物时自己的立场要高就高,要低就低,要左就左,要右就右。这犹似做梦,昔人云“重门不锁相思梦,随意绕天涯”,伏在斗室中描山水图的中国画家,正同这相思家一样。做梦一般地飞绕天涯而眺望景物,把不同时所见的光景收入同一幅画中,上下重叠地描写的便是山水“立轴”,左右连绵地描写的便是山水“图卷”。立轴是像两个黄金律长方形相连接一般狭长的一条纸,山水可以重重叠叠地画上去,仿佛飞机中望下来所见的鸟瞰图,而各种景物又都可作平眺形。图卷有横长数丈者,一丘,一壑,一桥,一亭,连绵不断地画过去,比回旋照相镜头所摄的大团体摄影收罗更广,而各部又都可作正眺形。西洋画不一定站在固定的地点而对实景写生,伏在画室中凭记忆或想象而创作的也很多;然而当其创作的时候,首先必固定自己的立场,而规定画的中心点,务求其肖似实景,与我刚才第三图时同样态度。这可说是实景的背摹或仿造,与中国画的想象性质完全不同。现在从表面上拿西洋的画法来规律中国画,当然可指摘其远近法的错误,而见其为局部凑成的不统一的绘画。但就根本一想,这远近法的错误与画面的不统一,正是中国画的特质所在。

5

看到中国画的山水立轴或图卷时,容易使人联想“关山万叠”“云树千重”等诗文中语。中国画所描写的想象的世界,换言之,就是诗的境地。以前我曾说“中国诗人作诗时喜用绘画的看法”,现在讲到这里,又知道“中国画家作画时喜用诗的看法”,成了“诗画交流”的状态。在艺术的本质上着想,文学的工具言语,是时间性的,立体的。绘画的工具形色,是空间性的,平面的。“作诗时用画的看法”,便是用时间性的工具来表现空间性的境地,用立体的工具来表现平面的境地,像王维的“山中一夜雨,树杪百重泉”,李白的“山从人面起,云傍马头生”等合远近法的诗句,便是其实例。反之,“作画时用诗的看法”,便是用空间性的工具来表现时间性的境地,用平面的工具来表现立体的境地,像本讲所述的立场无定而画面不统一的中国画山水立轴与图卷,便是其实例。这等都可说是诗画交流的艺术。

从诗画交流的见地,回看前举的画例,便知其远近法错误更属中国画的必然性:在空间的艺术中加以时间的分子,其空间必缺乏现实性。在平面的艺术中加以立体的分子,其平面亦必缺乏统一性。非现实又不统一的绘画,当然不能绳之以远近法的规则。但在他方面,这种绘画比较起写实的西洋画来更富有诗趣。像前揭的《佛殿奇逢》,试先看了第三图的西洋风改作而再看第一图时,似觉气象一新,天地空阔,人物悠闲,好比从现世走进了桃源洞,张生“将一座梵王宫疑是武陵源”,看画的人也有这般的感觉。

中国画中一切不近事实的畸形的表现,都是由于作画时用诗的看法而来的。诗中的美人,眉如柳,髻如云,口如樱桃,脸如莲花,画中的美人也这般描写,不管人体解剖学上的事实。诗中的屋宇“曲径通幽”“庭院深深”,画中的屋宇也这般描写,不管远近法中的规则。诗中的山有“群山万壑”“蓬山万重”,水有“黄河九曲”“长江万里”,画中的山水也这般描写,不管世间有否这等风景。

《寒江独钓图》,南宋画家马远作品,取自唐代诗人柳宗元的《江雪》——“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。此画现藏于日本东京国立博物馆

《女史箴图》(局部),东晋画家顾恺之作品,根据西晋文学家张华的《女史箴》所作。此画现藏于英国伦敦大英博物馆

中国画与诗的关系还不止如此,自来的中国名画,取文学为题材者极多。如《归去来图》《兰亭修禊图》《赤壁泛舟图》《寒江独钓图》等,便是取陶渊明、王羲之、苏东坡、柳宗元的文学作品为画题的。最古的名画,顾恺之的《女史箴图》,完全是张华的文章的插图。本文所举的仇英的名作,也是《西厢记》的插图。绘画与文学关系如此其深,故二者相交流,泾渭不分。文学中有画趣,画中有诗趣。这是综合式的东洋艺术的特性,为分业式的西洋艺术中所没有的。故中国画的不讲解剖学,不合远近法,不近事实等种种畸形怪状的表现,乃其根本的特性所使然,不是偶然的错误。

6

如上所述,中国艺术中有诗画交流,中国画是综合艺术。然而远近法的错误,总归是错误了,这等美名不能庇护它。我们只能说中国画不讲究远近法,但到底不能说这种错误是应该的或合理的。在这里我想起了《平等阁笔记》(民国时期书画家、鉴赏家狄平子所作。——编者注)里的话,不记何卷,但忆其大意是:中国画仅写远景,西洋画则连近景也写。这话我读了一直不忘,现在更觉有理。由此可知中国画宜写远景,而不宜写近景,西洋画则写远景近景皆宜。中国画以山水为正格,因为山水皆远景,是中国画之所长。室内景在西洋画中一向占有重要的位置,自远近法极精确的《最后的晚餐》开始,西洋名画中写室内光景的不计其数。反之,在中国画中,室内景极少,即有之亦最劣。因为室内景都是近景,是中国画所短绌的。

中国画的善写远景而不善写近景,是中国艺术崇尚自然的缘故。远景自成平面形,要移写于纸上,甚为便当,且甚自然。近景显然是有深度的立体物,要把它描成画,必须利用眼的错觉,在平面的纸上假造出立体形来,此事甚麻烦,且不自然,为中国画家所不喜又不会。中国画家只会写自成平面形的景象,即“天然的画图”,而不会在纸上玩弄错觉。故一切中国画,都没有深度,都好像平面的图案。这样说来,中国画家所能写的景象,就只是诗人所能写的部分,即望去自成平面形的景象,例如前讲中所举的“墙头数点山”“树杪百重泉”“月上柳梢头”“黄河天际流”等天然的画图。中国的画家与诗人,在观照的一点上是同一种人。中国的画与诗关系密切地综合着。利用错觉而在平面的纸上假造立体形的远近法,原是分业式的西洋艺术上的事。这在图画教科及实用美术上固然是很重要的法则,但不能拿来规律崇尚自然而取综合式的中国古代艺术。我今指摘仇英画中的远近法错误,其本意也不过是要使学习写生画的青年知道东西绘画的差异及看法罢了。

摘自“丰子恺艺术四书”之《认识绘画》

| 总访问量:21600133 |