郭芳丽想在开庭这天穿身不一样的衣服,得是红的,最好是大红色。儿子结婚时她没穿过这么红,女儿出嫁时她也没有,今天,她想为自己穿一次。

37年前,13岁的郭芳丽被从陕西拐卖到山东菏泽,在那里她失去了原本无忧无虑的少女生活,失去了父母的疼爱,失去了尊严,甚至失去了自己的名字。她在监视、欺骗,以及恐惧中被迫生下了孩子,在14岁的年纪就不得不承担起母职,适应起粗糙、琐碎的农村生活。她用两年时间逃出村子,却逃不出已经被改变的命运。过去的35年里,郭芳丽被困在一个个身份里,作为女儿,她要因为自己的“过错”弥补家庭,成全父亲的面子;作为“妻子”,她在两段“婚姻”里得到的是伤害和欺骗,还要忍受隐瞒过去带来的愧疚;作为母亲,她因为逃离“家庭”、缺席子女成长,始终没能取得两个儿子的谅解。很多时候,面对支离破碎的生活,她都会在疲于应对中陷于自责,以至于分不清“被拐卖”到底是谁的错。如今人贩子落网,12月19日案子一审开庭,择日宣判。对她来说这不仅是一场审判,也是一场等待多年的仪式,一次和所有人对话的机会,“现在人贩子抓到了,有一句话我最想说,我想说一切都是因为他变坏的,错的不是我。”

郭芳丽在菏泽市牡丹区人民法院门口。受访者供图

女孩

这几年,郭芳丽过着没有什么波澜的生活,她在西安做住家保姆,雇主待她不错,“像家人一样”。 她和一位八十多岁的老人一起住,大多数时候,屋子很静,时间过得很慢,她养花,养鸟,时常感到憋闷。偶尔她会在一个相亲交友平台开直播,唱歌或者和网友聊聊生活,但不聊感情,更对过去绝口不提。在郭芳丽的生活里,谈论过去像是一种禁忌。女儿觉得 “不知道能对她说什么,从来不主动提”,母亲 “怕伤害她,很少谈”,郭芳丽想的则是“她们都不理解我,我没法主动说”。时间久了,她感到自己好像身在一座孤岛,渴望找到一条出路,但又警觉地与外界隔绝。在女儿刘钰眼中,郭芳丽是一个“总把自己封闭起来的人”,过去她用坚硬的外壳包裹起来,甚至像只刺猬。她爱发脾气,对人要求苛刻,也爱“折腾自己”。刘钰曾看到母亲有时晚上不睡觉,白天不吃饭,快速地消瘦下去,却不和任何人讲是为什么。“那是我在跟自己较劲”,郭芳丽解释,“这些年每次生活不顺,我都会想过去的事情,如果我没有被拐卖过,可能就不会遇到这些困难,也不会过着现在这样的生活”。在这个命题上,郭芳丽曾做过很多种假设,“如果13岁那年我没有被拐走,我成绩好,现在说不定能当个官。”“如果13岁那年我没有被拐走,说不定会和亲戚一起去上海”。但这些假设她很难想得太远,最终它们总被真切的记忆打断:13岁那年,在上学的路上帮一对陌生夫妇指路,喝了他们给的饮料,然后陷入沉睡,再醒来是在开往山东的火车上。那时她无法预知,自己的人生也会跟着这条铁轨不可阻挡地驶向另一个方向。

郭芳丽短视频截图。图源:视频截图

郭芳丽的生活本可以用另外一种方式展开,她的父亲心思活泛,上世纪八十年代就买了辆卡车倒腾沙子,赚来了村里少有的黑白电视,有线电话和一家人还算优渥的生活。郭芳丽在父母的宠爱下长大,成绩不错,语文尤其好,或许能考上一个不错的中学。她有着“不愿被束缚”的性格,“像一个假小子”, “一次能空手翻十几个跟头”。直到现在,她仅有的美好记忆还是上学时偷偷带伙伴去池塘里抓鱼,缠着父亲教自己开轧麦子的农用四轮车。但这一切在一夜之间被剥夺了。那天夜里,下了火车,又倒了几趟汽车,到了一个陌生的镇子后,人贩子带着她在一家招待所住下。这是她第一次离开父母,她不知道自己身在何处,离家多远,巨大的无助和不安笼罩着她。半夜,人贩子闯进她的房间,她拼命地挣扎大叫,叫醒了人贩子妻子,才躲过一劫。

第二天,前一晚的恐惧仍未散去,她想的全是“快点逃离这两个人”。当一个又黑又瘦的中年男人出现,拎起她的书包要带她回家时,她没有太多抗拒。郭芳丽记得那晚很黑很冷,她坐在自行车后座上,被五六个人骑车围着。她不敢逃跑,也不敢做声,更不知道自己将被带到哪里。在土路上颠簸两个多小时后,自行车驶进村子。买家领着她走进一处院子,里面挤满了人。从寂静的村路,瞬间进入一个喧闹、吵杂的院子里,郭芳丽又陷入另一种恐惧。她记得那些人说着她听不懂的陌生口音,每个人都把头凑上来看她,像打量一件商品。她被领进堂屋,墙上挂着喜字,孩子冲她大喊“看媳妇,看花媳妇”。她再也忍不住,转身想要逃跑,却被锁进屋子。她就这样被迫成婚,没人再把她当作一个13岁的女孩,甚至都没人问过她的年龄,她和村里的妇女一样,洗衣、做饭、干农活,生孩子。所有少女时期该有的活力、幻想,都被粗糙的日常生活掩埋。她的脸被太阳晒黑,手上生起老茧。可她会像所有离家的孩子一样,想家,想爸妈。晚上,她躲在被窝里哭,白天,她经常看着西边的方向,希望有天爸爸出现在那条路上,把自己带走。

事实上,郭芳丽被拐卖的两年,父亲从没停止过寻找女儿的脚步。他把家里的生意停了,卡车卖了,欠了债,四处打听女儿的下落。家里的舅舅、姨妈也都参与进来,跑到山西、河南等地找人。但他们很难有收获。在山东,郭芳丽几乎失去了自由,“白天有人跟着,上厕所都有人看着,到了晚上就把门锁死”。她甚至失去了名字,“他姓李,就让我也姓李,给我起名叫萍,让所有人都叫我‘萍儿’。”郭芳丽也想过逃出去,为了创造与外界接触的机会,她不惜用惨烈的方式折磨自己。她想去县里医院,就喝下煤油,结果被村医洗胃,吐净;她吞下铁钉,吐血,又在村里被灌药吐出。她故意与李家所有人交恶,剪断老三媳妇织布的线,换来的却是更多的打骂和更少的外出时间。郭芳丽还记得,一天晚上同样被拐来的老三媳妇找到她,问她敢不敢喝酒,“敢我就帮你给家里写信”。半瓶白酒一饮而下,郭芳丽便没了意识。醒来时自己光着身子躺在床上,旁边是买家李某。一个月后,郭芳丽经检查后确认怀孕,在14岁的时候被迫成为了一名母亲。孩子农历四月出生,地里的麦子刚熟,李某给孩子取名叫龙龙。被李某侵犯、怀孕,击穿了她最后的防线。曾经渴望回家的念头被羞耻感和无力感代替,“父亲知道我怀孕了会怎么样?我有了孩子会不会给家里丢脸?”怀孕也带来身体和心理上的变化,为了孩子,她逼着自己接受叫做“萍儿”的生活。在山东的两年,郭芳丽黑了,瘦了。她试图摆脱关于这两年的记忆和痕迹,但有些东西永远留了下来,她学会了山东话,陕西话却渐渐没那么熟练,为孩子她学会了针线活儿。有些失去的东西再也回不来了,逃回陕西后,她没有了同龄人的无忧无虑,而是会在雨天不自觉地检查院子里的衣服有没有收,她会给家人做鞋,那是连母亲都不太熟练的技能。

女儿

15岁那年的正月,郭芳丽终于等到了逃离的机会,她在赶集时借口上厕所,趁机给家里寄了信。一个半月后,父亲从陕西赶来带她回家。30多年过去,郭芳丽仍然记得自己那天内心的挣扎,日思夜想的回家机会就在眼前,可她却失去了回去的勇气。她先是想到爸爸,“我爸好面子,回去陕西咋弄,人家把我们家都笑话死了”,又想到妈妈,“我妈要是知道我和人家结婚有了孩子,得多伤心”,然后想到孩子“孩子还没断奶,我走了孩子咋弄”。最后她想到自己,“我已经不是‘大姑娘’了,怕被村里人知道。”“我不回去,我就不回去”,她和从陕西赶来的民警说。那天晚上,父亲劝,民警也劝,直到民警告诉她“你妈妈都急疯了,在家里不穿衣服,每天在街上跑,喊你的名字”。她心里一震,难受得说不出话,和父亲约定“就回去两三天看一看,然后回来照顾孩子”后,才同意第二天乘车回陕西。逃出山村,回归家庭,对被拐卖的女孩来说,这是个还算幸运的结局,但在郭芳丽看来,从山村走出,但她的另一种苦难才刚刚开始。她记得回家的那天父亲租来的面包车一路西行,到郑州后,车子停下来。父亲告诉她不能在外人面前提起在山东的事,“不能说被拐卖了,不能说生了孩子,说了丢人,我在村子里也是有头有脸的人,抬不起头”。车子到县城后,父亲给她买了新衣服,里里外外都换了一遍。回到家后,郭芳丽失去的母爱、父爱被加倍还了回来,“一天三顿,想吃什么就吃什么,想要什么就买什么,所有人都在用自己力所能及的方式补偿。”但她也能感觉到这份亲情有了一些微妙的变化,她记得自己有时会用仅存的天真和母亲撒娇,母亲没有反应,转而告诉她“应该成为一个什么样的大人”。更多时候,家人越是对“那件事”讳莫如深,郭芳丽就越被“愧疚”煎熬。一次和母亲争吵,母亲脱口而出“要不是你,家里能变成这样吗?” 逐渐地,郭芳丽把一切过错都算在自己头上:父亲的衰老,母亲的疲惫,以及因为寻找自己“卖车、欠债,只剩下一千多块钱”的家庭。郭芳丽的母亲向新京报记者回忆,就是从那时开始,郭芳丽变得沉默寡言,“她难受了不会和我们说,自己围着树打转”。也是从那时开始,郭芳丽“把自己封闭起来”,再没有尝试和家人说出自己的心事,直到今天。那段时间郭芳丽不想见人,也没再回过学校。她记得刚回家时,曾经的玩伴还是会来她家看电视,但每当有人问起与山东有关的话题,她就会愣住,“脸马上就拉下来”,气氛总在那个时刻僵住,几次之后,她和几个玩伴渐渐疏远,陌生。父亲另有主意。郭芳丽回家不到两个月,父亲怕她跑回山东找儿子,也想尽快让她安定下来,就给她安排了另一桩婚事,招个她未见一面的上门女婿。郭芳丽拒绝,母亲又劝“你现在这个情况,有人愿意结婚就不错了,别等了”。

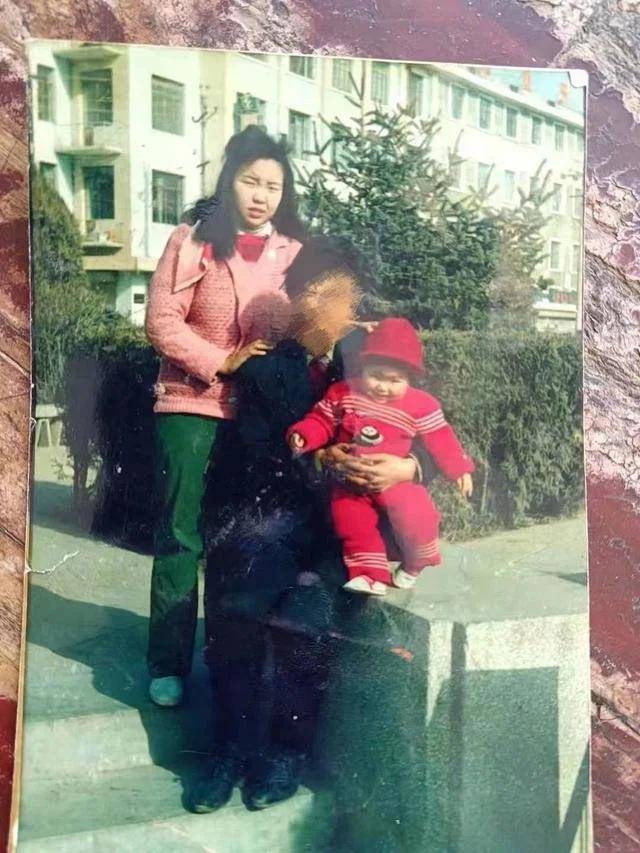

郭芳丽和前夫、孩子。受访者供图

“我有时想,我要是个孤儿就好了。” 35年过去,郭芳丽还在为当时的妥协后悔,“那时我想的就是忍耐,想着这件事(被拐卖)是我造成的,我只要不给我爸丢人就行,我就想着怎么补偿他,听他的话,维护他的面子。”就这样,15岁那年,郭芳丽刚刚从一段噩梦般的“婚姻”里逃出,就又仓促地走进了另一段。“妻子”郭芳丽对感情的要求很简单,她期望那个人“懂她,理解她的想法,能安安稳稳一起过日子”,但在她的两段“婚姻”里,这都成了一种奢望。13岁那年被迫和买家李某结婚,他对她像对一件工具。强迫她生下孩子后,李某一家便再不顾及郭芳丽的感受,产子后的第三天,李某去地里收麦,把郭芳丽一个人锁在家中,她饿得不行,只能爬起来给自己做饭。又过了几天,李某还要求郭芳丽给他做饭,晚上李某收麦回家,要是吃到馒头硬了,菜咸了,就要骂,郭芳丽顶嘴,他就要打。这些阴影也被她带进了第二段婚姻里,她害怕与丈夫亲密接触——那总让她想起李某对她的强迫。每次吵架,丈夫不理郭芳丽的那几天,她才会短暂地感觉放松,因为终于可以和他保持距离。回想起第二段婚姻,郭芳丽并不想把错误全都推给前夫,因为在最初的几年里,她和丈夫隐瞒了自己被拐的往事,也无法把感情和信任带入婚姻。她清楚,对两个人来说,这都是一种悲剧。有时郭芳丽会梦到山东的孩子已经长大,她说梦话,喊“龙龙,龙龙”,丈夫醒来问她龙龙是谁,她骗丈夫,“不认识,梦里梦到的我咋知道是谁”。很长一段时间,“愧疚”都主导着郭芳丽的情绪,她因为隐瞒往事陷入自责,因此甘愿忍受婚姻里的种种不如意。郭芳丽与丈夫生了一双儿女,看上去日子过得也还算平静。她承担起养家责任,倒粮食、卖水果,上世纪九十年代中期,“我一天能赚1000多块钱。”她也因此“补偿”了大家庭,买回了村里的第一台彩电,VCD、音响、洗衣机,“只要家人开口,我都拼命给。”但看似平静的生活还是被打破了。因为李某一直寄信到陕西,骚扰郭芳丽的生活,那段被拐卖的往事最终还是暴露出来。这加剧了夫妻间的裂痕。“我要是哪儿做的不合他意了,他能一个月都不理我。”郭芳丽回忆。那时郭芳丽有过很多有可能改变生活的想法和机会,“我亲戚让我们去上海棉织厂,他不同意。我想学厨师,以后开饭店,他不同意。”这段婚姻最后以丈夫的出轨告终,丈夫留下了女儿,偷着带走了儿子,自此再没有音讯。也是离婚那一年,村民得知她被拐的往事,又听说她和丈夫离婚,各种风言风语越传越甚。有人说她还在和山东的“丈夫”保持联系,“有人说我在外面当小姐,有人说我被老头儿包养了。”“被拐卖”成了一种耻辱,她不再符合村民对“好女孩”的道德要求,转而承受着各种恶毒的猜忌。

又一次在婚姻中受伤,为了成全家人小心翼翼保守的秘密被揭穿,用隐忍换来的“正常生活”被轻易击碎……经历这些后,郭芳丽一直的坚持开始崩塌。她的“愧疚”逐渐转化成一种怨恨,“为什么我付出这么多,还是没人理解,还是会受到伤害?”她开始用一种极端的方式保护自己,拼命想要找回丢失已久的“自尊心”。为了离婚,她甚至割腕自杀。那个她曾经日思夜想的家乡,也成了她“最厌恶的地方”,她毫不犹豫地选择逃离。往后的日子里,她一直一个人生活。她销售工作做到区域经理, “一天换一身衣服”,保持着精致的妆容。但对于追求者,她会坚定地认为对方“图谋不轨”,然后拒之千里。母亲 从两段不圆满的“婚姻”里走出,她最挂念的就是三个子女。大儿子十个月时,她就被父亲从山东救回陕西,从此再未见面。十年过去,离开陕西老家后,郭芳丽第一个念头就看孩子一眼。但对她来说,菏泽是心底挥之不去的恶心和恐惧。她把漂泊的第一站选择在菏泽,“因为离孩子近。”她不敢去村子,在市里住下,抵着厌恶给买家李某发电报,让他带着孩子过来见面。那一年孩子十岁了,见到郭芳丽,眼里只剩陌生和埋怨。后来她得知,大儿子从小就被教育,是妈妈抛弃了他和父亲。“我亏欠他,会尽我最大的能量去补偿他,但也只能多给他钱。”郭芳丽说,“他恨我就恨吧,我问心无愧。”2017年大儿子在老家结婚,请她回去,“我死活不同意”。后来她拗不过儿子“结婚要录视频,改口仪式需要父母”的说辞,勉强答应。那是她近30年后第一次回到被拐卖的村子,同样是婚礼现场,甚至她的名字又变成了“李萍”。但这一次,婚礼仪式刚结束,她在现场就直接走人,没有人能够阻拦。“我的任务完成了是吧?”她对儿子说,然后把自己身上仅有的1万多块钱留给了他,自己仅留了路费。多年独自一人来往,“爱憎分明”成了她的待人之道,甚至对自己的子女也是如此。大儿子婚后不久,郭芳丽过去帮忙带孙子。她以为儿子当了家长后会更理解自己,就叫来儿子和儿媳,哭着讲完了这些年自己的遭遇,可“儿媳妇听哭了,儿子却一点反应都没有”。后来,她感到自己像个“外人”一样被处处排斥,“我是来制造耻辱来了”。一次因琐事争吵,她愤然出走,再也没有回去。后来,因为一次争吵,她把儿子联系方式拉黑。至于二儿子,直到十几岁时,郭芳丽才辗转从亲戚那打听到他的QQ号。她小心翼翼地添加儿子好友,“我是你妈妈”,但反复被拒绝。直到三四天后,她的申请终于被通过,儿子发来的第一句话就是“你当年为什么抛弃我”。那年她已经快40岁,开始尝试从头做一名母亲。郭芳丽谨慎地和儿子聊天,给他寄去钱和衣服,百般争取才劝他偷偷坐火车回陕西老家见了一面。但她始终没法和儿子走近,每次打电话,对方提起的总是她对父亲和自己的“亏欠”。最终她被二儿子彻底激怒,她得知儿子在档案上的母亲一栏填的是“失踪”。“这事(被拐卖)是我能选择的么?”她在电话里质问儿子,随即选择了同样的处理方式:拉黑,断绝联系。提起两个孩子,郭芳丽充满怨气,“我这些年把钱都给了他们,一直在补偿他们,他们却这样对我?”时间越久,越得不到理解,当年被拐卖的伤害就越发深刻。郭芳丽怨自己、怨命运、怨身边人,像刺猬一样把自己包裹起来。三个孩子里女儿刘钰和郭芳丽的关系最近,在她的记忆里,母亲一定程度上也缺席了自己的成长。她跟着姥姥姥爷长大,郭芳丽每年只回来几次,每次只待三四天,母女二人交流甚少,只有在母亲和姥姥姥爷的谈话里,她才能模模糊糊地知道母亲有段伤心事。她上学时,村子里传遍了有关母亲的谣言。小学时有同学在墙上写母亲的坏话,她拿着抹布一点一点擦掉,再找那人打架,“差点把他按进井里”,她不明白,为什么这些人要这样侮辱妈妈。因为这些委屈没法与妈妈沟通,她变得压抑、自卑。直到长大成人,自己也成为母亲,她才慢慢理解自己的家庭。她不怪两个哥哥对母亲的态度,“他们也是受害者”。她也理解母亲的坏脾气,理解她对人的苛刻,哪怕是对自己的子女,“那是她在不自觉地保护自己,她不想再受伤害了。”

如今郭芳丽对女儿的孩子格外喜爱,每天记着孩子几点放学,掐着时间给孩子打视频,还隔三差五给孩子网购东西。刘钰觉得,母亲缺席了三个子女的成长,三十年后终于有机会释放母爱,“这也弥补了她做一个好母亲的遗憾吧”。自己35年过去,买家李某死于车祸,郭芳丽的父亲去世,母亲老去,三个孩子长大,有了自己的事业和家庭。这些年来,她一直在试图摆脱拐卖对她的影响。离开陕西老家后,她过着近乎在放逐自己的生活。父亲去世后,她成了家庭的主心骨,“为了多赚一点钱”出国打工。

郭芳丽在国外打工时的照片。受访者供图

她渴望尊严,希望让人看得起。刚赚上钱,就在县城买了套房子,她直言不讳那是“为了面子”。女儿结婚时,她借钱也要大办,摆了28桌。但这些都不能让她真正释怀,“被拐卖”的经历一直“像心里的一根刺”,她无法让人理解自己是个受害者。一次独处时,她想给压抑的情绪找到出口,就在一条打拐微博下面留言:“我也想说出我的经历”。博主向她推荐了打拐志愿者上官正义。谨慎考察了好几天,郭芳丽第一次对着一个陌生人,讲出了自己故事。2022年3月,郭芳丽终于等来了她的机会,当时公安部开展“全国公安机关打击拐卖妇女儿童专项行动”,上官正义把她的经历详细记录下来,发在微博上。这之后的记忆点,郭芳丽精确到了分钟。第二天一早8点,陕西省渭南市警方打来电话,11点30分,5名办案人员来到家里,听她倾吐了4小时。下午6点30分,山东省公安也连夜赶来。当天,山东省菏泽市公安局牡丹分局对此事立案,“我太开心了,一直讲到半夜我都没累。”6月17日,郭芳丽接到检察院的电话,人贩子已被公安机关抓获。同日,犯罪嫌疑人赵某某涉嫌拐卖人口一案由菏泽市公安局牡丹分局移送山东省菏泽市牡丹区人民检察院起诉,案件于12月19日在牡丹区人民法院开庭。追责人贩子,意味着将此事公开。两个儿子辗转发来信息,责问郭芳丽,“为什么把这件事翻出来,对我们影响很不好。”“这么多年我一直在补偿,一直在付出,但亲情离我越来越远,所有人都觉得错的是我”。这一次,似乎没有什么能阻挡郭芳丽, “那几天我下定决心,就算我把命搭上,也得把这件事弄明白,让所有人知道,这事不怨我。”拔刺的过程也会带来痛楚,郭芳丽清楚这一点。她期待着有一天,一家人能有机会坐下来,“告诉他们都没有错,告诉他们这件事情是怎么发生的。”(应受访者要求,刘钰为化名)新京报记者 史航

| 总访问量:21600899 |